腸病毒感染有哪些症狀?潛伏期幾天?兒科醫師專業分享

腸病毒是台灣4-9月常見的兒童傳染病,傳染性極高。主要症狀有發燒、喉嚨痛、口手足長水泡潰瘍。本文由兒科專科洪毓棋醫師介紹腸病毒症狀、如何預防以及建議照護方式。

腸病毒是什麼?

兒科診間最常見的其中一種病症「腸病毒」其實不是指單一一種病毒,而是一大群病毒的統稱。像是克沙奇病毒、伊科病毒、還有大家比較熟悉的腸病毒D68型、71型,通通都算在裡面。而為什麼會被稱為腸病毒,是因為此類病毒主要在腸子裡面繁殖,但需要注意的是症狀不一定與腸胃道有關。兒科專科洪毓棋醫師說明,腸病毒的症狀變化很多,在每個孩子身上會出現的症狀不盡相同。不過平時最常見的症狀通常包含發燒、喉嚨痛、嘴巴裡長小潰瘍,有時候還會看到手腳掌長出像水泡一樣的紅疹。

腸病毒症狀有哪些?

腸病毒種類很多,引發的症狀也都不盡相同。有些腸病毒引起的症狀與一般感冒類似,例如輕微的發燒、咳嗽流鼻水,依照一般感冒的照護方式即可,因此不一定會被診斷為腸病毒。

而洪醫師說明,在台灣臨床比較常見被診斷為腸病毒的症狀為「疱疹性咽峽炎」以及「手足口病」,而這兩種腸病毒的症狀為:

疱疹性咽峽炎:發燒、喉嚨有破洞、流口水、吃不下、很煩躁

手足口病:手腳屁股皮膚有水泡疹子、發燒、喉嚨有破洞、流口水、吃不下、很煩躁

這兩種病症大部份的症狀都相似,最大的區別為是否在手、腳、屁股的皮膚長出水泡疹子。

(腸病毒照片:口足水泡疹子)(圖片來源:https://www.visualdx.com/)

不同於年紀稍大的幼童,一歲以下新生兒若患有腸病毒,除了發燒、吃不下、心情煩躁以及皮膚紅疹以外,也可能較常有注意活動力下降、腹瀉或嘔吐的狀況。

腸病毒潛伏期多久?感染初期有症狀嗎?

腸病毒潛伏期通常為2至10天,平均約3至5天。雖然潛伏期內多數感染者不會有明顯症狀,但有些人可能會出現輕微的病症,如低燒、流鼻水、喉嚨痛或輕微咳嗽,這些症狀與一般感冒相似而容易被忽視,但潛伏期時喉嚨與糞便中已經存在病毒,因此具有傳染性。

怎麼判斷孩子症狀是不是腸病毒?

小朋友發燒、嘴巴破,家長第一個反應經常是:「是不是腸病毒?」但其實不只腸病毒,像是單純疱疹病毒也會造成與腸病毒相似的症狀。洪醫師說明,兩者之間較大的區別是單純疱疹病毒會造成牙齦腫脹、發紅發炎甚至流血。然而,其他的症狀如嘴巴潰瘍、發燒、流口水等都與腸病毒雷同,若潰瘍程度較嚴重,家長光靠肉眼其實真的很難分辨到底是哪一種。因此,如果孩子有嘴巴破、吃不下、發燒等症狀,就算看起來像普通感冒,也還是建議帶去讓醫師看看,才能及早觀察、對症處理,不讓病情拖太久。

大人也會感染腸病毒嗎?症狀有哪些?

大人也有可能感染腸病毒,而症狀與小朋友類似。大人感染腸病毒後,可能有喉嚨痛、低燒、嘴巴破、手腳起紅疹,甚至全身不適的情況。因此若家中有成員感染腸病毒,在照顧他們的時候,仍要注意戴口罩、勤洗手以及消毒(尤其在餵食、清理分泌物前後),避免自己被傳染。

衛生福利部疾病管制署也提醒家長,雖然成人腸病毒重症個案較少,但仍有機率存在,因此在照顧家庭成員的同時,也應注意自身健康。

重症型腸病毒有哪4大前兆?

當小朋友得了腸病毒,大多數的狀況會自己好轉,但有一小部分的孩子會在短時間內發展成重症。例如:71型可能造成腦幹腦炎、腦脊髓炎、急性心肺衰竭、肢體麻痺、神經性肺水腫、肺出血; D68型可能造成肺炎、腦炎、肢體麻痺等。雖然現在台灣腸病毒重症比率極低(根據衛生福利部疾病管制署的資料,2021年至2024年累計重症病例分別為0、3、11、12例),但重症腸病毒的治療仍仰賴及早發現、及早治療的原則,因此建議家長仍須了解重症前的四大徵兆,以便在需要時盡快帶孩子就醫。

重症型腸病毒與一般輕症腸病毒不同的四大前兆為:

1.嗜睡或意識不清

原本活蹦亂跳的孩子突然變得很難叫醒,或是整個人沒精神,這不是單純的累,可能是因為病毒影響到中樞神經。

2.肌躍型抽搐或不自主抖動

這種情況常被誤認為是小孩睡著抖一下,但如果你發現孩子持續抽動或頻率變多,請盡速帶孩子就醫。如果家長不確定是不是肌躍型抽搐,可以參考以下影片,如果出現類似的狀況建議及早讓醫師診斷並治療。

腸病毒肌躍型抽搐影片,修改來源: Khanh Nguyen Huu MD

3.持續嘔吐

如果孩子吃什麼吐什麼,甚至空腹也吐,而且吐的次數越來越頻繁,這可能代表病毒已經對腸胃或腦部造成影響。

4.呼吸急促或心跳變快

有些家長會以為是發燒才讓心跳加速,但如果在退燒之後還持續呼吸快、心跳亂,也可能是重症的前兆。

若孩子得了腸病毒後出現以上任一個前兆,建議要馬上就醫,因腸病毒重症病程較快,及早就醫及早知治療,康復的機率也會提高許多。

腸病毒多久會好?

大多數的腸病毒感染屬於輕症,通常在發病後的7到10天內慢慢康復。腸病毒本身沒辦法醫靠藥物治療,主要依賴自身免疫力痊癒,因此醫師大多會開立可以緩解症狀的藥物並且以讓患者多休息、補充水分及營養為優先。

腸病毒傳染途徑

1.糞口途徑:最常見的感染方式就是孩子碰到被病毒污染的糞便,然後沒洗手就吃東西、摸臉,病毒就這樣直接進到體內。

2.飛沫傳染:當孩子咳嗽、打噴嚏,甚至講話時,嘴裡的飛沫裡可能就含有病毒,其他人吸進去就容易中標。

3.水泡液體接觸:有些腸病毒會讓孩子長水泡,這些水泡裡面的液體同樣含有病毒,如果破了或被摸到,病毒也能趁機傳出去。

4.新生兒特殊傳染途徑:有些寶寶可能在媽媽懷孕的過程中就透過胎盤感染,或是在生產過程、出生後的接觸中接觸到病毒。

孩子腸病毒拒絕吃飯怎麼辦?腸病毒三大照護重點

1. 孩子脫水很嚴重怎麼辦?

腸病毒最怕的其中一件事就是孩子脫水,因為嘴巴破、吞嚥痛、又發燒,水分攝取本來就比較少,還可能伴隨嘔吐或腹瀉,流失的水分更快。如果發現孩子嘴唇乾、尿尿變少、甚至半天沒尿,精神變差或眼眶凹陷,這些就是脫水的警訊。這時候與其一次灌很多水,不如少量多次補充電解質水、米湯或口服補液鹽,幫助身體吸收得比較快。如果孩子連這些也喝不下,或是喝了就吐,那就不建議再觀察,應立即就醫點滴補水,避免脫水惡化。

2. 喉嚨痛、嘴巴破,吃不下怎麼辦?

腸病毒會讓孩子的嘴巴和喉嚨出現潰瘍,吃東西變成一種折磨,甚至連喝水都會痛。這時候千萬不要硬逼他吃正餐,只要孩子願意進食且不含咖啡因等有害孩童的物質,都可以嘗試看看。例如仙草、豆花、布丁、能量果凍、冰牛奶或冷湯等溫涼、不刺激的食物,一方面補充水分,一方面讓喉嚨比較舒服。也可以讓孩子吸冰塊或吃一點冰沙,稍微緩解疼痛感。也會搭配口服止痛藥或口腔噴液劑止痛,想辦法讓孩子吃的下最重要。

3. 隔離與觀察

除了補水和止痛,隔離也是腸病毒照顧重要的一環。腸病毒傳染力強,尤其是在剛發病那幾天,要盡量避免讓孩子與其他小朋友接觸,也要避免帶去幼兒園或共用玩具、餐具等物品。此外,孩子雖然恢復得快,症狀消退後糞便中可能還有病毒,因此後續清潔環境、洗手消毒都不能鬆懈。

腸病毒疫苗該打嗎?

2023年台灣迎來第一支自行研發上市的腸病毒A71型疫苗。這支疫苗適用於2個月至6歲以下的幼兒,在臨床研究上已經證實對於腸病毒A71型常見的基因亞型如B5與C4都有交叉保護效力。不過需要注意的是,這支疫苗目前只針對A71型有效,對其他像是克沙奇A16型或腸病毒D68型等型別則沒有明確保護力。至於是否需要自費接種,端看家長對風險的評估與家庭狀況來決定。如果家中孩子剛好落在建議施打的年齡區間,又希望在開學、上幼兒園前多一層保護,不妨與醫師討論後再決定是否接種。

【延伸閱讀】兒童自費疫苗有哪些?這4種適合六個月以下寶寶施打!

腸病毒常見問題

腸病毒一定要停課嗎?

腸病毒的傳染力在發病前後都很強,也就是說,孩子在還沒發燒、嘴破之前,就可能已經把病毒傳給其他同學了。再加上腸病毒可以透過飛沫、口水、鼻涕、糞便,甚至是玩具、地墊等共用物品傳播,很可能在幾天後,就變成整個班都得請假。因此,通常在衛生福利部疾病管制署公布發生腸病毒A71型流行疫情期間,同一班級在一週內有兩名以上(含兩名)幼童經醫師診斷為腸病毒感染(手足口病或疱疹性咽峽炎等)時,該班級建議立即停課。其他停課標準可以參考衛生福利部疾病管制署之公告。

腸病毒同住家人要隔離嗎?

若家中有確診腸病毒者,應和準媽媽、幼童和新生兒等高風險人群隔離。

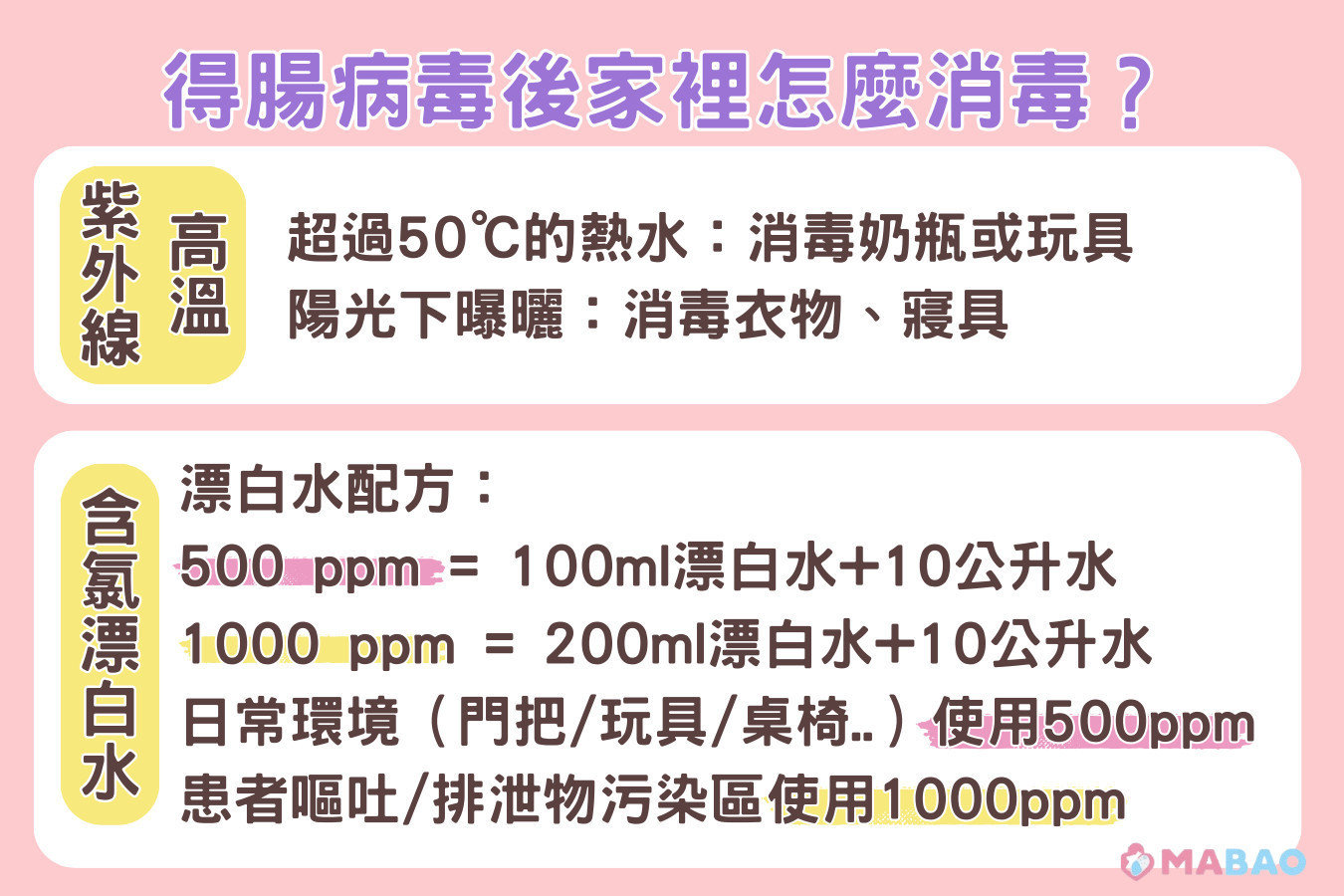

家裡有腸病毒患者的話要怎麼消毒?

高溫和紫外線

腸病毒在高溫下很快就會失去活性,超過50℃的熱水可用來消毒內衣褲、奶瓶或玩具,紫外線照射也能降低病毒活性,因此曝曬在陽光下也是不錯的輔助方式。

含氯漂白水

市售含5–6%次氯酸鈉的漂白水是目前最推薦的消毒劑。

日常環境消毒(門把、玩具、桌椅等)使用500ppm濃度(將100c.c.漂白水加入10公升水中混合)。若是處理孩子的嘔吐物、排泄物或污染區,請提高至1000ppm(將200c.c.漂白水加入10公升水中混合)濃度消毒。

注意!酒精、一般清潔劑對腸病毒無效

腸病毒對多數化學藥劑有抵抗性,包括酒精、抗菌噴霧、清潔劑,這些都無法有效殺死病毒。

腸病毒怎麼預防?

1. 家長與孩子都勤加洗手、避免觸摸口鼻

2. 定期用含氯漂白水消毒家具、常用生活物品並保持室內通風

3. 減少去往人多擁擠且空氣不流通的地方,例如假日的購物中心等

洪毓棋醫師小叮嚀

除了補充水份,注意意識狀況及抽搐也是腸病毒的重點。